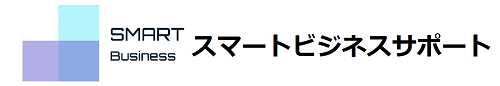

サプライチェーン排出量のベースとなるGHGプロトコルは、大きくScope1、Scope2、Scope3の3つから構成されています。「Scope1」は、事業者⾃らの燃料の燃焼や製品の製造などの直接排出、「Scope2」は、他社から供給された電気・熱・蒸気を使うことで排出される間接排出、そして最も算出でハードルの高い、事業者が関連するサプライチェーンの上流と下流から排出されるその他の間接排出が「Scope3」になります。

この3つのスコープの合計値(Scope1+2+3)がサプライチェーン排出量の総量ということになります。すなわち、これらのサプライチェーン排出量の範囲は、事業者自らの排出量だけではなく、事業者の購入や販売等の事業活動に関係する全ての排出量ということになります。

自社(事業者の組織境界内)の排出源からの直接の大気中への温室効果ガスのCO2排出量(Scope1)や他者から供給を受けた電気、熱源の利用により発生した電気、熱の生成段階での CO2排出量(Scope2)については、基本的に自社における燃料使用量や購入した電気・熱等の使用量などの活動量データに排出原単位を乗じて算定できるので、比較的ハードルは低いのですが、Scope3については、サプライチェーンを構成する他の事業者や製品等の使用者などへ情報提供等を求めたり、連携を図る必要があるため、算定のハードルが高くなっています。

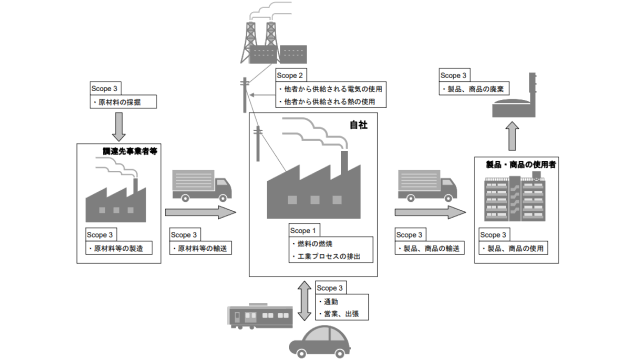

特に、このScope3領域では、現実的には排出量データの取得や提示が困難な場合に比較的把握しやすいデータから算定できるよう、サプライチェーンを自社と、Scope3を上流・下流に区分し、国からも算定に関するガイドラインが改定されながら公表されていますのでそちらを参考にしながらプロセスを進めていきます。

| NO | カテゴリ | 算定対象 | |

| 上流 | 1 | 購入した製品・サービス | 原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が製造されるまでの活動に伴う排出 |

| 上流 | 2 | 資本財 | 自社の資本財の建設・製造に伴う排出 |

| 上流 | 3 | Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 他者から調達している燃料の調達、電気や熱等の発電等に必要な燃料の調達に伴う排出 |

| 上流 | 4 | 輸送、配送(上流) | ①報告対象年度に購入した製品・サービスのサプライヤーから自社への物流(輸送、荷役、保管)に伴う排出 ②報告対象年度に購入した①以外の物流サービス(輸送、荷役、保管)に伴う排出(自社が費用負担している物流に伴う排出) |

| 上流 | 5 | 事業から出る廃棄物 | 自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出 |

| 上流 | 6 | 出張 | 従業員の出張に伴う排出 |

| 上流 | 7 | 雇用者の通勤 | 従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う排出 |

| 上流 | 8 | リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出(Scope1,2 で算定する場合除く) |

| 下流 | 9 | 輸送、配送(下流) | 自社が販売した製品の最終消費者までの物流(輸送、荷役、保管、販売)に伴う排出(自社が費用負担していないものに限る) |

| 下流 | 10 | 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工に伴う排出 |

| 下流 | 11 | 販売した製品の使用 | 使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出 |

| 下流 | 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の処理に伴う排出 |

| 下流 | 13 | リース資産(下流) | 賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 |

| 下流 | 14 | フランチャイズ | フランチャイズ加盟者における排出 |

| 下流 | 15 | 投資 | 投資の運用に関連する排出 |

Scope3 のカテゴリ区分

上記のScope3では、カテゴリ1~8までを自社から見た上流区分として、基本的に自社への原材料・廃棄物等の入出力データ(物量データ、金額データ)に排出原単位を乗じて算定します。またカテゴリ8~15は、下流区分に分類され、基本的に製品やサービスごとのシナリオ等を活用し流通・使用・廃棄段階の活動量や排出原単位等に関するデータを取得し、これらを積み上げることにより算定していきます。現在、公表されている一般的な企業の場合、上流区分ではカテゴリ1(購入した製品・サービス)、下流区分ではカテゴリ11(販売した製品の使用)が排出量ベースで比較的高い報告がなされています。

現在、日本においては、温対法(地球温暖化対策推進法)という法律があり、算定・報告・公表する制度が導入されています。対象となる特定排出者は、毎年、算定対象の排出量を算定し国への報告が行われています。この特定排出者が算定すべき排出量の範囲は、自社の活動による排出に加え、一部荷主に係る間接的な排出等も含まれており、この範囲とサプライチェーン排出量のカテゴリ区分がどのような関係(対象業種により異なる)になっているか等も留意しながら進めていく必要もあります。

カーボンニュートラルを実現するための新たな取り組み

現在、一般的に普及している省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用に留まらず、大気から直接CO2を吸収する「ネガティブエミッション」、CO2を回収し貯留する「CCS技術」、「カーボンリサイクル」などの今後の技術に着目し、2050年のカーボンニュートラル社会の実現へ向け、企業での新たな取り組みのご支援やソリューションをご提供しています。

記載されている製品名、会社名、ブランド、規格名は、各社、各団体の商標または登録商標です。