一言で企業でのカーボンニュートラルへの取り組みといっても、一体どこから手をつけたらよいのか?と中小企業の多くのお客様からご質問が寄せられます。まずは、エネルギーの見える化やCO2を多く排出している領域の特定、そして現在できうる省エネ対策を行い、余剰エネルギー源減など、一見地道に見えるこれらの活動が、今後の大きなカーボンニュートラルの流れに乗り遅れないための大切な最初の一歩となります。

一方、大企業に目を向けると、既に日本においてもコーポレートガバナンス・コードの改訂により、東京証券取引所のプライム市場に対しては、これまでの財務情報と合わせ気候変動に係るリスク・収益機会が自社事業に与える影響に関して情報開示することが実質的に義務化されています。これらの対象企業を中心にグローバルでのESG投資の背景などもあり、いわゆる国際イニシアチブと呼ばれれる、気候変動に関連した財務情報の開⽰(TCFD)や環境情報開示とスコアリング(CDP)、脱炭素に向けた⽬標設定(SBT、RE100)など企業の脱炭素経営に取り組む動きが年々加速しています。

次に具体的な温室効果ガスの算定領域やプロセスに目を向けると、まだあまり広く理解されていない部分もあるのですが、現在一般的に知られているGHGプロトコルをベースとした「企業単位の排出量管理」ともう一つ、CFP(カーボンフットプリント)に基づく「製品・サービス単位の排出量管理」があり、特に後者は製造業を中心に、今後、サプライチェーン取引企業からも開示要請が増えることが予想される管理プロセスになります。

GHGプロトコルとは、国際的に認められたGHG(温室効果ガス) 排出量の算定及び報告の基準です。国際的なイニシアティブでもこのGHGプロトコル基準でのGHG排出量の評価・算定方法がデファクト・スタンダードになっていて、日本でもGHG プロトコルを基にしたサプライチェーン排出量算定方式が⽤いられることが一般的になっています。

サプライチェーン排出量とは、原材料や部材調達から廃棄までの事業活動を通した全体プロセスで発生する温室効果ガスの総量を指します。自社の排出量のみでなく、事業に関わる取引先などのサプライチェーンやステークホルダー全体で排出する総量を算出していきます。GHGプロトコルでは、事業者⾃らの燃料の燃焼や製品の製造などで直接排出される「Scope1」、他社から供給された電気・熱・蒸気を使うことで間接排出される「Scope2」、事業者の活動に関連するサプライチェーンの上流と下流から排出されるその他の間接排出の「Scope3」が定義され、この3つのスコープの合計値(Scope1+2+3)がサプライチェーン排出量となります。

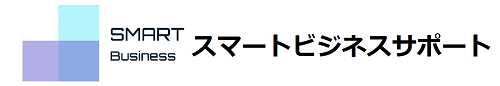

例えば、最上流にある素材製造事業者が排出量の削減を行うと、取引のあるサプライチェーン下流にある多くの事業者がその削減分の恩恵を受けることができます。また、このようなサプライチェーンでの見える化や現状分析ができれば、どの段階でどれ位の排出量の改善や抑制すべきかがわかるのも大きなメリットになります。

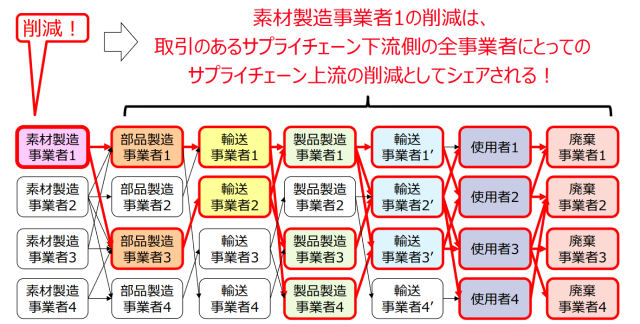

一方、製品・サービス単位の排出量管理のベースとなっているCFP(カーボンフットプリント)は、Carbon Footprint of Productsの略称で、日本語に訳すと「炭素の足跡」となります。個々の商品やサービスの原材料調達から製造、流通、消費、廃棄に至る各工程において、温室効果ガス排出量から除去・吸収量を除いた排出量を換算し、商品やサービス単位でライフサイクル全体の排出量をCO2換算で分かりやすく表示する仕組みです。

CFPの算定方法は、商品・サービスのサプライチェーン全体で評価する手法であるライフサイクルアセスメント(LCA)がベースとなっています。消費者にも開示される定量的・客観的な算定ルールとして重要視されるCFPですが、正確性や客観性において現状は、未だ過渡的な状況で、計測数値(1次データ)のデータベース化や2次データの活用、第三者認証にかかる運用コストなどの課題もあります。海外では、特に欧州の自動車業界を中心にバリューチェーン全体でCFPの正確性や客観性も担保されるセキュアなデータ共有を目的とした「Catena-X」などが運用段階に入っており、これらの日本のバリューチェーン企業ではその対応も急がれます。

厳密には、サプライチェーン排出量(特にScope3)には、資本財、出張、雇用者の通勤など、CFPでは一般的に考慮されていない排出源もあり、完全なイコールではありませんが、両プロセスには密接な関係があり、カーボンフットプリント(CFP)の削減取組みを進めることで、事業者全体のサプライチェーン排出量の削減にもつながり、特に製造業では「事業者単位での取組み」と「製品単位での取組み」を相互に連携して進めることが推奨されています。

カーボンニュートラルを実現するための新たな取り組み

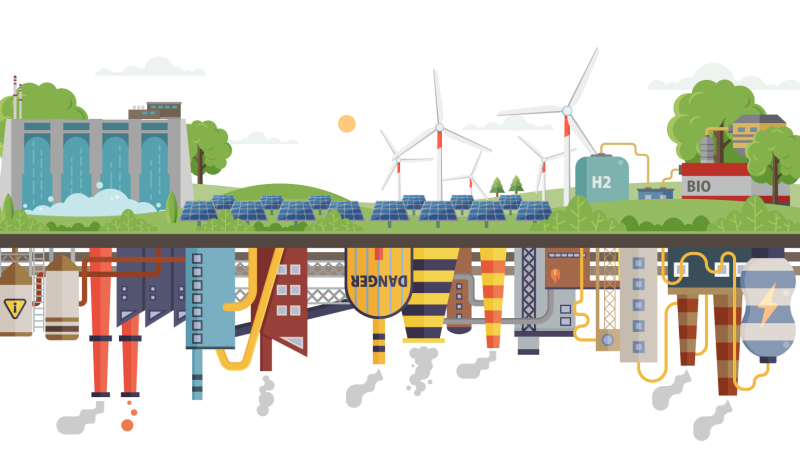

現在、一般的に普及している省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用に留まらず、大気から直接CO2を吸収する「ネガティブエミッション」、CO2を回収し貯留する「CCS技術」、「カーボンリサイクル」などの今後の技術に着目し、2050年のカーボンニュートラル社会の実現へ向け、企業での新たな取り組みのご支援やソリューションをご提供しています。

記載されている製品名、会社名、ブランド、規格名は、各社、各団体の商標または登録商標です。